掲載:2025.9.4

木を切る理由、知っていますか?

いま、倒木が増えています

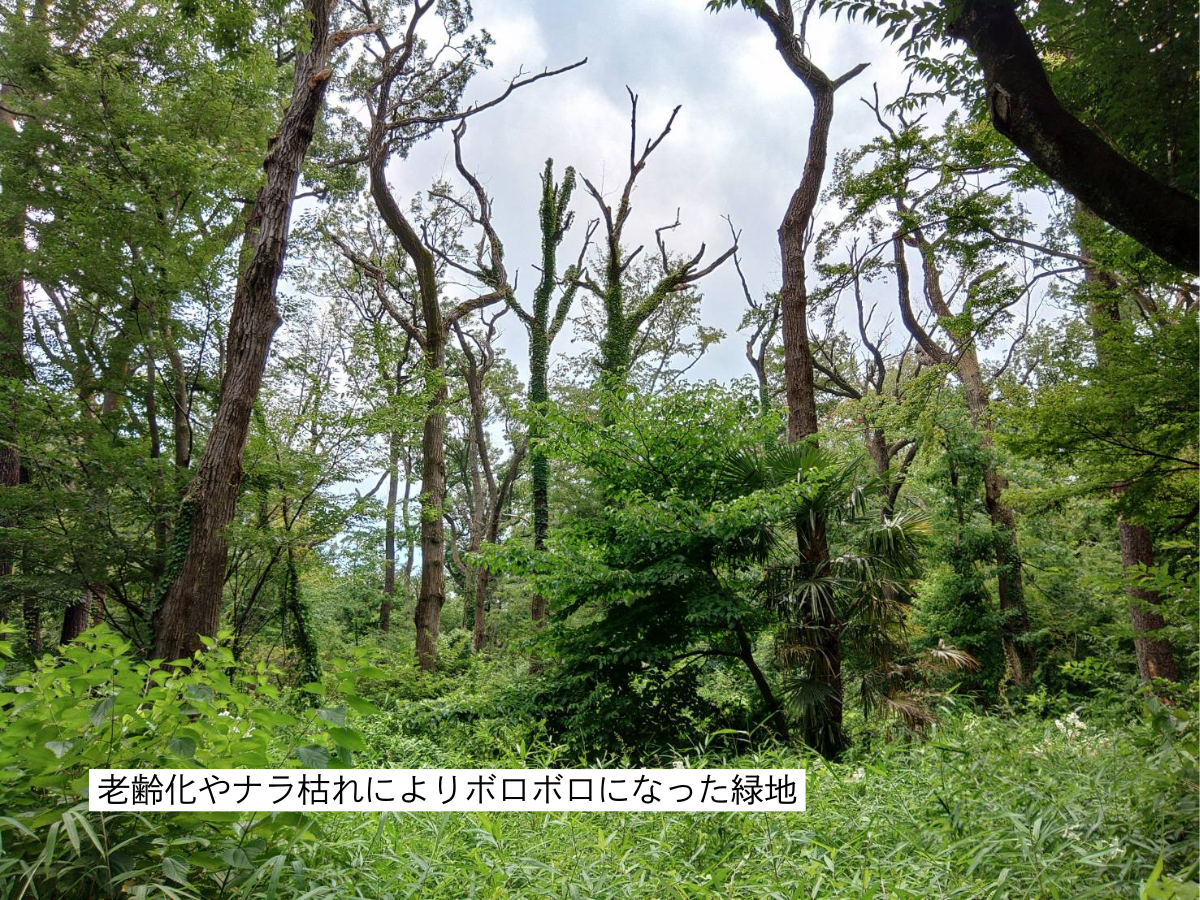

『線路に木が倒れて電車が大幅に遅延』『公園の木が倒れて歩行者がけが』――最近そんなニュースをよく耳にしませんか?実際、東京をはじめとした都市部の公園緑地で、近年、倒木が増えています。特に、通常時(台風や強風などの荒天時ではない時)に木が倒れたり、葉が茂っている元気そうな木が突然倒れたりするケースが増加しています。

その背景には、以下のような複合的な要因があると考えられます。

- 樹木の老齢化

- 高温・ゲリラ豪雨などによる急激な環境ストレス

- ナラ枯れなどの病害虫被害

- 都市型土壌による浅根化(根を深くまで伸ばすことができない)

- 公園造成時に一斉に植えた木々が、時を経て同じタイミングで弱る など

都市部のさまざまな公園緑地で活動する私たちNPO birthは、こうした複合的な要因により、身近な樹木が衰弱していることを確認しています。

「木を切ること」は必ずしも環境破壊ではない

みなさんは、「木を切ること」についてどんなイメージを持っているでしょうか?『木がかわいそう』『環境破壊だ』――樹木の伐採は、しばしば「みどりを破壊する行為」として受け止められることがあります。

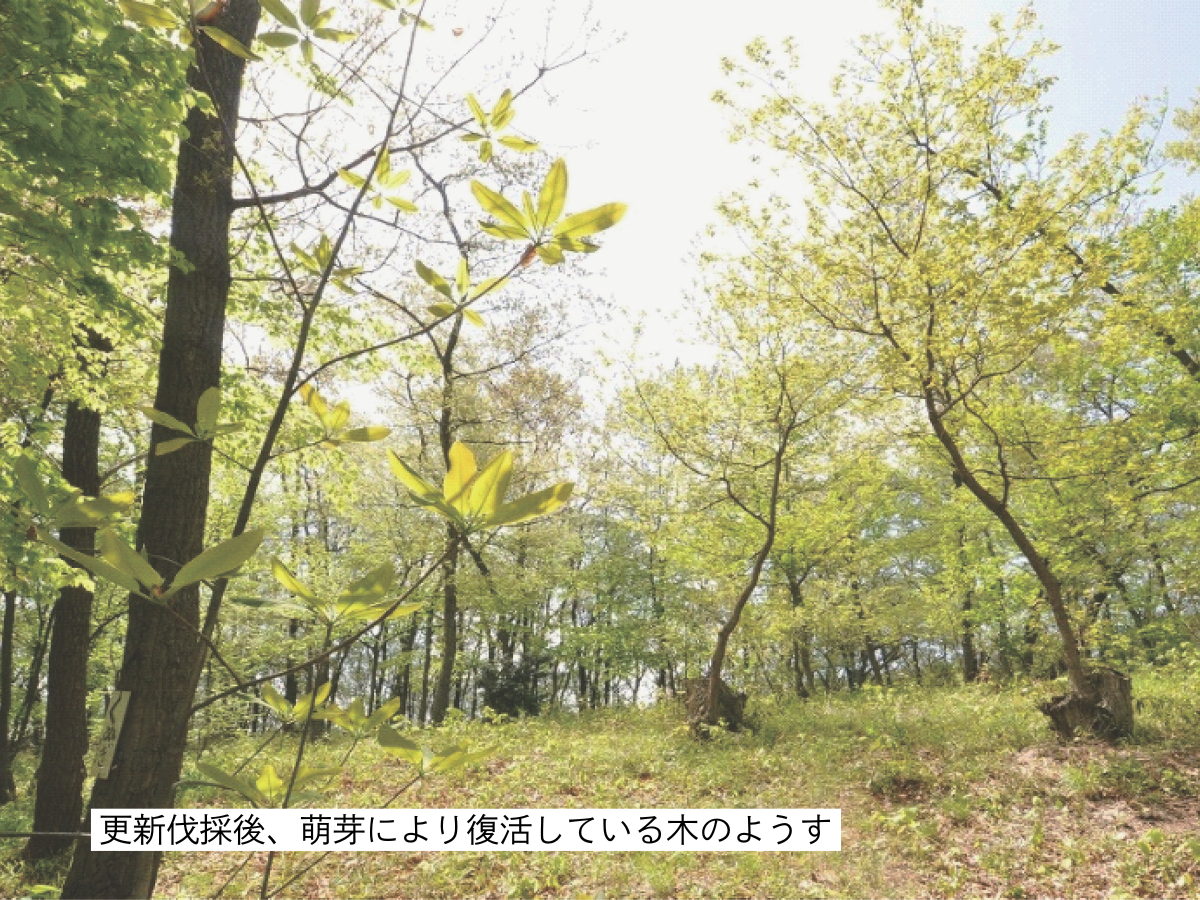

しかし、樹木の伐採は必ずしも環境破壊ではありません。例えば、コナラやクヌギなど多くの落葉広葉樹は、伐採後に切り株や根元から新たに芽を出す「萌芽」の力を持っています。萌芽を前提とした伐採により、若く、健全な樹木や樹林環境を維持することができます。さらに伐採後は樹林地内が明るい環境になるため、新たな草木の芽吹きを促し、生物多様性の向上にもつながります。

また、寿命を迎えたり、病気にかかったりした樹木の伐採は、事故防止の観点からも重要です。特に、都市部の公園緑地において、園路など人通りの多いところや、住宅など建物に面しているところは、倒木すると人や施設に危害を与えてしまう可能性があります。そのため、計画的に伐採や剪定をする必要があります。

このように、「木を切ること」は、環境保全と安全の両面にとって必要な管理作業です。適切な伐採は、萌芽更新や植樹などを通して、むしろ都市のみどりを次世代に引き継ぐことにつながります。また、倒木後に緊急伐採や復旧を行うより、計画的に伐採や剪定を行う方が、コストも環境負荷もはるかに小さくなります。

都市のみどりは「手をつけない」では守れない

みなさんは「自然」と聞いてどんな環境を思い浮かべるでしょうか。どこかの島の原生林?街中の街路樹や公園緑地?―――ひとことに「自然」と言っても、さまざまな種類の「自然」が存在します。特に都市部にある「自然」は、まったくの手つかずの天然林とは異なり、人の手が加わって成立した環境が多くあります。

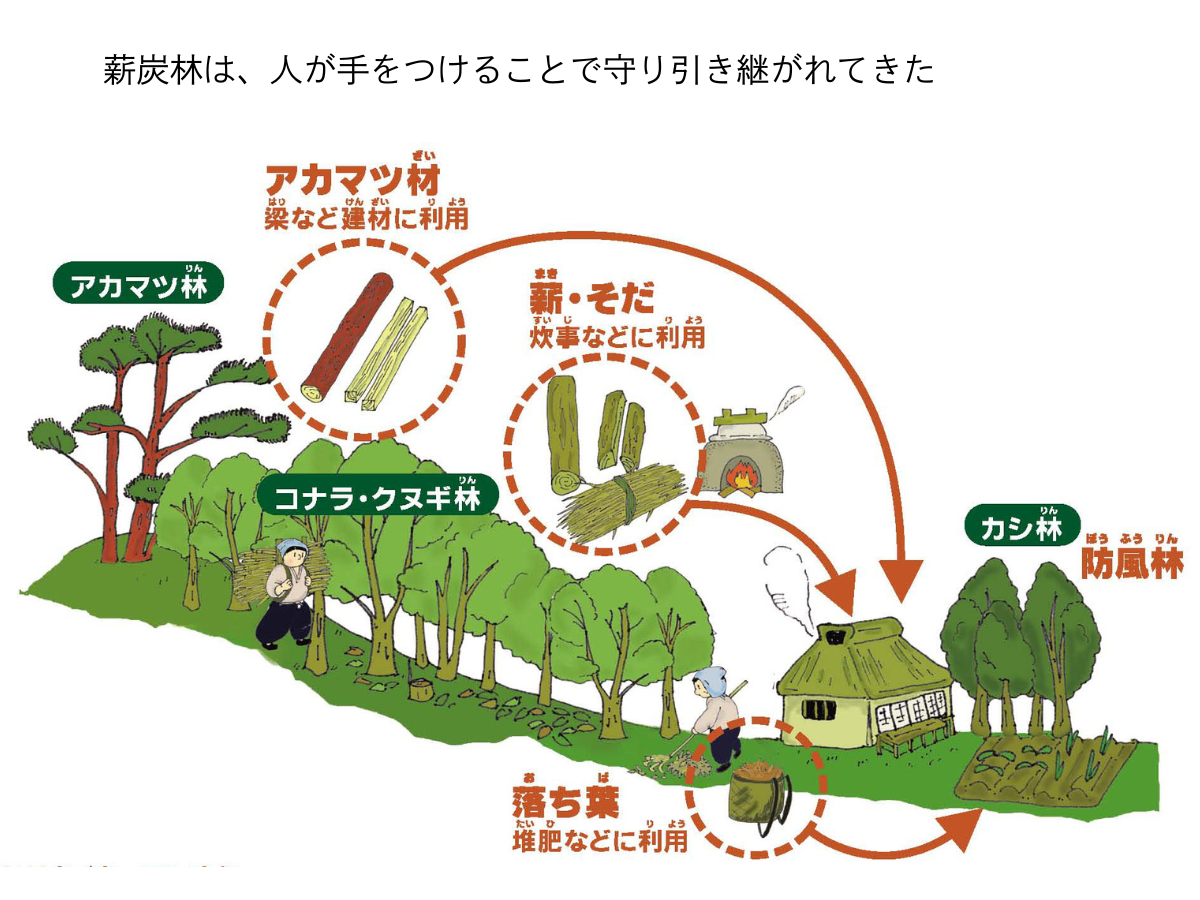

その代表例が薪炭林です。エネルギー利用を目的とした林で、人が活用し、伐採と再生を繰り返すことで成り立ってきました。さまざまな樹種で構成されることが多く、アカマツは切って材に、コナラ・クヌギの幹や枝は薪に、落ち葉は堆肥にして活用するなど、人の生活に密接に関わることで成立してきた「自然」です。

また、現代の私たちが日々利用している都市部の公園緑地の「自然」も、人為的に造成・植栽されたものがほとんどです。人がつくりだした「自然」であり、まったくの手つかずの「自然」とは異なります。このように人の手が加わって成立した自然は、人の手を加え続ける必要があります。逆に放置することで、老齢化や病害虫などさまざまなリスクに晒されやすくなります。実際、エネルギー革命などにより生活スタイルが変わったことで、多くの薪炭林は放置され、劣化が進んでいます。

この人間の生活スタイルの大きな変化が招いた現象が「ナラ枯れ」です。原因となる昆虫が大径木を好むことから、劣化が進んだ薪炭林で急速に広まり、薪炭林の面影を残す都市公園でも大きな被害が出ました。

【参考】特集記事「ナラ枯れ被害が拡大しています!~ナラ枯れとは?その原因は?対策はあるのか?~」

都市のみどりは「手をつけない」では守れないのです。

倒木は、地域全体で向き合うべき問題です

こうした倒木の増加と、それに伴う伐採や剪定の必要性は、専門家や公園緑地の管理者だけが知っていても効果がありません。写真や診断結果などを公開し、地域全体で課題を共有することで、地域の理解と協力を得ながら環境保全と安全確保を進められます。

地域の理解と協力が、都市のみどりの喪失や、事件事故を未然に防ぐ力になります。

倒木に対するNPO birthの提案

公園緑地の管理運営を通じて「人と自然の共生」を目指すNPO birth。

私たちは、近年都市部の公園緑地で増えている倒木の課題に対し、安全性と生態系の両立を大切にした2つの対応方法を提案します。

- ①積極的に「更新伐採」を行う

開発などを行うための伐採ではなく、森を再生させるための伐採、すなわち、「更新伐採」の推進を提案します。

特に、薪炭林として利用されてきた背景がある自然については、老齢化や病気などが進行して枯損木となってから伐採をするのではなく、20~30年を目安に「更新伐採」を行い、若い自然・さまざまな樹齢の木が混ざった自然を保つことを提案します。

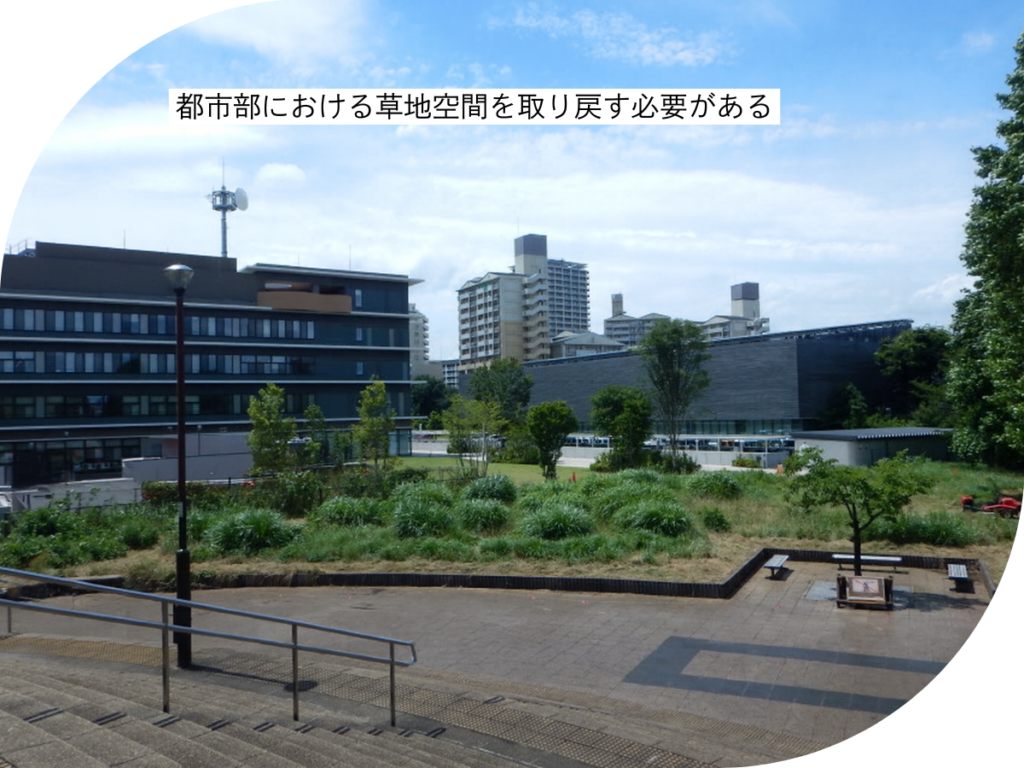

- ②倒木によって人や施設に危害を与える可能性がある場所は、草地へと転換させる

都市部の公園緑地は、前述の通り、園路など人通りの多いところや、住宅など建物に面しているところがあります。こうした場所については、伐採によって10~20mセットバックさせ、草地へと転換させることを提案します。

近年では、「ネイチャーポジティブ」などの目標が設定され、世界的に環境保全に対する意識が高まっています。そんな中、開発のしやすさや、適切な管理の担い手不足などが原因となり、草地は各地で減少しています。

近年話題になっている「生物多様性」という言葉には、生きものの種類の多様さとともに、森林・水辺・草地…といった自然環境の多様さも含まれています。そこで、都市部の公園緑地のうち、倒木によって人や施設に危害を与える可能性が高い場所は、草地に転換させ、安全と生物多様性、両方の向上を図ることを提案します。

最後に

都市部の公園緑地とそこにある樹木は、自然の一部であると同時に、都市の重要なインフラです。こうした公園緑地などのグリーンインフラも、道路や橋のようなグレーインフラと同様、ライフサイクルを見据えた計画的な更新・保全が必要です。科学的な根拠と地域の理解を両輪に、環境保全と安全を両立させる―――それが、NPO birthが考える「これからの公園緑地マネジメント」です。